遺言や生前贈与などによって、ある相続人に多くの遺産が渡ってしまった…。そんなときに、不公平感を感じたことはありませんか?

そんなトラブルを防ぐために法律で定められているのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

この記事では、遺留分の基本や対象となる財産、そして請求の仕方について、わかりやすくご紹介します。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された取り分のことです。つまり、被相続人(亡くなった方)の遺言や贈与によって全く財産をもらえない場合でも、「最低限このくらいはもらえるはず」と主張できる法的な権利です。

遺留分請求の対象になる財産とは?

1. 遺贈された財産

「遺贈」とは、遺言で指定された人に財産を渡すことです。このような遺言書で指定された財産は、遺留分侵害額請求の対象となります。

2. 死因贈与された財産

「死因贈与」とは、自分が亡くなったときに効力が生じる贈与契約のこと。遺贈と似ていますが、

- 死因贈与:双方の合意が必要(契約)

- 遺贈:あげる側が一方的にできる(単独行為)

という違いがあります。死因贈与も、やはり遺留分侵害額請求の対象になります。

3. 生前贈与された財産

相続開始から1年以内に行われた生前贈与も、基本的に対象です。

ただし、もし「遺留分を侵害することを知りながら贈与した場合」は、1年以上前の贈与でも対象になります。

さらに、相続人に対する贈与が「特別受益」となる場合には、原則として相続開始前10年以内の贈与が対象になります(※相続人以外の第三者への贈与は1年以内が原則です)。

例外もあるので注意!

以下のようなケースでは、遺留分の対象外とされることがあります:

- 中小企業の株式や事業用資産を後継者に贈与した場合

- 個人事業の資産を後継者に贈与した場合

これは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の「民法の特例」に基づくものです。事前に所定の手続きが必要になります。

遺留分の割合はどれくらい?

相続財産全体の2分の1が遺留分の対象となります。

このうえで、各相続人の法定相続分に応じて割り振られます。

たとえば、配偶者と子が1人いる場合の法定相続分は:

- 配偶者:1/2 → 遺留分はその1/2(=1/4)

- 子:1/2 → 遺留分はその1/2(=1/4)

というように計算されます。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分を侵害された相続人が、お金でその分の補償を求める手続きのことです。

たとえば、自分がもらえるはずの遺留分が遺言によって誰かにすべて贈られてしまった場合、その人に対して「お金で支払ってください」と請求できます。

遺留分侵害額請求の期限は?

次の2つのどちらか早いほうで時効になります。

- 相続が始まり、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内

- 遺留分の侵害に気づかなくても、相続開始から10年以内

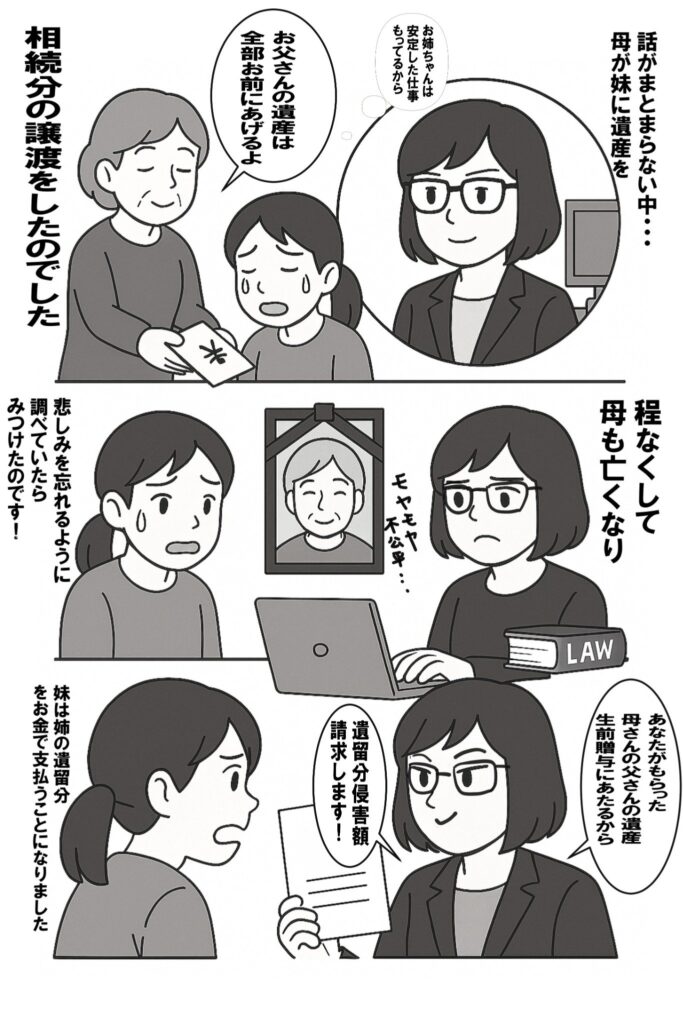

オマケ漫画

とある姉妹の遺留分侵害額請求のお話です。

お母さんが、妹に相続分の譲渡をしたお父さんの遺産も、お母さんの遺産に持ち戻せることに、気づいたんですね。