はじめに

「親が認知症で後見制度を利用しているけど、遺言はできるの?」

「成年被後見人に遺言能力はあるの?」

そんな疑問をもった方のために、この記事では成年後見制度と遺言の関係を、法律に基づいて、わかりやすく解説します。

成年被後見人でも遺言はできる?

実は、成年被後見人でも、ある条件を満たせば遺言は可能です。

✅ 民法 第973条(成年被後見人の遺言)

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

つまり、次の条件を満たせばOKです:

- 本人が一時的に判断能力を回復していること

- 医師2人の立会いと診断

- 医師が遺言書に「判断能力があった」と明記・署名・押印すること

ただし注意点もあります

成年被後見人が書ける遺言にも、制限があります。

❌ 第三者の後見人に得をさせる遺言は無効になることも!

✅ 民法 第966条(被後見人の遺言の制限)

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

つまり、

- 後見の清算が済む前に

- 後見人やその家族に得になるような遺言をすると

→ 無効になります。

ただし、後見人が本人の親や配偶者、兄弟姉妹であればこの制限は適用されません。

✏ まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成年被後見人は遺言できる? | 一時的に判断能力を回復すれば可能 |

| 条件 | 医師2人の立会いと署名付き診断が必要 |

| 制限 | 後見人やその家族に有利な遺言は原則無効(ただし例外あり) |

| 参考条文 | 民法973条・966条 |

📌 おわりに

成年後見制度を利用していても、状況や条件によっては遺言をすることができます。

ただし、無効にならないように注意点をしっかり理解しておくことが大切です。

「親の将来のために今から備えておきたい」「遺言が有効かどうか不安」という方は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

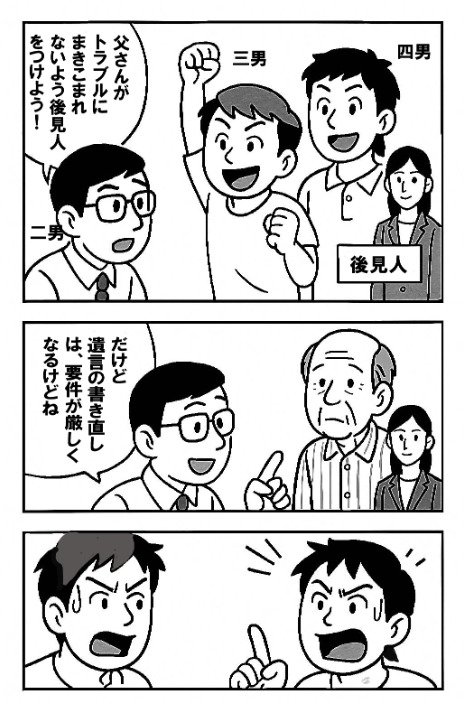

オマケ漫画

二男さん、しっかりしてますね。。